Alexia Barrier, è una navigatrice oceanica e con la sua barca, TSE-4myplanet, sta partecipando alla Vendee Globe: il giro del mondo in barca a vela, in solitaria.

La particolarità di questa regata però è che non si fa il giro “comodamente” passando per i canali di Panama e Suez, mantenendosi a latitudini “normali” con venti e temperature “normali”.

No, i ragazzi della Vendee il giro del mondo lo fanno circumnavigando l’Antartide.

Che detto così magari sembra anche una banalità, perciò per rendergli un po’ di giustizia bisogna spendere due parole sul percorso. Perché vi assicuro che tutto è tranne che banale.

I nostri eroi partono dalla Francia, da un posto con un nome da sogno: “ Les Sables d’Olonne”, sulla costa Atlantica Francese; da lì discendono l’Atlantico fino al Sud Africa, doppiano il Capo di Buona Speranza e si dirigono verso l’Australia navigando nei “quaranta ruggenti”. Si chiamano così perché in quella zona di mondo, al di sotto del quarantesimo parallelo, il vento soffia mediamente con un’intensità tale da assomigliare ad un ruggito. Il percorso porta poi a superare Capo della Leonessa (Cape Leeuwin, la punta più a sud dell’Australia) per scendere poi oltre il cinquantesimo parallelo ed entrare nei cosiddetti 50 urlanti: una zona in cui i venti dell’ovest soffiano con intensità ancora maggiore, superando costantemente i 40 nodi. Immaginate che 40 nodi è un vento talmente forte che agli aerei è impedito di decollare; con 40 nodi, secondo la descrizione della scala Beaufort, a terra si hanno “Ramoscelli strappati dagli alberi. Generalmente è impossibile camminare contro vento”: beh, quella che per noi è una condizione estrema, in quella zona è ordinaria amministrazione. Poi ci sono le onde, che in condizioni ordinarie sono di tre-quattro metri: praticamente un autobus a due piani. E poi il freddo. E il pericolo degli iceberg.

E tutto questo accade nelle giornate tranquille. Se c’è brutto tempo è anche peggio. Molto peggio.

Ed è proprio in questo piacevole tratto di mare che in queste ora sta navigando la nostra Alexia, avanzando di 300 miglia al giorno in direzione del Nemo Point.

Il Nemo Point, ad onta del nome, non è un punto vero, è più che altro un concetto; per renderlo comprensibile ai meno avvezzi con le storie di mare spero mi sarà perdonata un’altra breve digressione.

Siete mai stati soli?

Sicuramente soli in casa: distanza dall’essere umano più vicino, non più di venti metri.

Magari soli per strada, di notte con un po’ di angoscia: distanza dall’essere umano più vicino, un centinaio di metri.

Qualcuno si sarà trovato da solo in un bosco, o su una montagna, o in campagna: distanza dall’essere umano più vicino, diciamo 10 km.

Chi di noi ha vissuto proprio la solitudine avrà attraversato un qualche deserto, o landa desolata: distanza dall’essere umano più vicino, esageriamo, 300 km.

Bene, questi ragazzi che attraversano l’oceano, ognuno da solo sulla propria barca per mesi, quando arrivano al Nemo Point raggiungono il punto dell’intero globo più lontano da qualunque pezzo di terraferma: 2688 KM. Da Nemo Point in qualunque direzione si vada, per raggiungere un qualunque pezzo di terraferma (sia esso un’isoletta, o un misero scoglio) bisogna percorrere almeno 2688 Km. Per intenderci, i più avanzati elicotteri in circolazione hanno un raggio d’azione di 800 km.

Paradossalmente chi si trova a Nemo point si trova più vicino agli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale che a qualunque altro essere umano.

Duemilaseicento chilometri di oceano intorno a se significa non solo essere soli sulla propria barca, ma anche parecchio al di fuori di ogni possibilità di soccorso o intervento da parte del mondo esterno.

Soli.

Ma veramente soli.

Su una barca a vela, lontani da tutto e da tutti.

Con un vento che giorno dopo giorno urla tanto forte da non riuscire a sentire altri rumori.

Tra onde alte come autobus, nei giorni buoni

Su un mare tanto freddo che inizia ad esserci il pericolo di Iceberg.

Ed è stato in queste condizioni estreme, in questa solitudine smisurata, che il pomeriggio del 20 dicembre Alexia Barrier si è resa conto di avere un problema. Un grosso problema: la sua barca stava perdendo energia.

Contrariamente a quanto si possa pensare, rimanere senza energia da soli su una barca dalle parti di Nemo Point non è solo un pregiudizio per la gara, o un problema di comodità: è un serio rischio di sopravvivenza.

L’energia infatti serve per i dissalatori per l’acqua potabile; per gli strumenti di bordo, per la meteorologia, per i radar, per le comunicazioni, per le luci, per il riscaldamento interno, e non ultimo per l’indispensabile pilota automatico.

Senza energia insomma non si beve, non si comunica, non si conoscono le previsioni, non si evitano gli iceberg. Ma soprattutto, trovandosi in solitaria, senza pilota automatico non si naviga. In definitiva non si torna a casa.

Con l’aiuto del Team a terra Alexia capisce che il problema deriva dal malfunzionamento dell’idrogeneratore di dritta, che (come quasi tutto a bordo) può essere sostituito. Ma c’è un ma: il pezzo da sostituire è uno dei pochi elementi non raggiungibili dall’interno della barca, con la conseguenza che l’unico modo di sostituire il componente rotto è di calarsi fuori bordo nelle acque gelate.

Cosa che non sarebbe neanche troppo terrificante, se solo si potesse aspettare un momento di mare piatto e senza vento. Ma siamo nei cinquanta urlanti, e il mare qui non è mai piatto. O per lo meno non lo sarà nei prossimi giorni, e Alexia sa bene che è proprio il tempo è quello che le manca. Se aspetta troppo, lentamente la sua barca inizierà a spegnersi, e con lei le sue speranze di tornare a casa.

Le notizie dello staff di terra sono sconfortanti: cambiando radicalmente rotta, e sostanzialmente abbandonando la gara, “dovrebbe” intercettare una bolla di alta pressione al quinto giorno. Il problema è che non ha energia per cinque giorni, riducendo i consumi al minimo dovrebbe durarle per forse tre giorni; il resto dovrà farlo alla cieca, senza strumenti e senza pilota automatico.

Guarda a poppa Alexia, e vede l’immensità dell’oceano, grigia e indifferente, solcata da mostruose onde di più di cinque metri, mentre il vento soffia tanto forte che quasi le impedisce di pensare e le ghiaccia la pelle, e per la prima volta ha paura. Un groppo le serra la gola, forse le scende una lacrima.

Poi una raffica particolarmente intensa fa straorzare lievemente la barca, l’automatico compensa proprio quando stava scendendo dall’onda e TSE-4 parte in una spettacolare planata, con il log che segna la velocità pazzesca di 31 nodi, e il cuore di Alexia sobbalza con una scarica di adrenalina.

E un’idea folle si fa strada nella sua testa.

Non può fermarsi, ma con un po’ meno di vento e un po’ meno di onda potrebbe mantenere TSE su una rotta tale da avere le onde di poppa, con lo scafo sbandato quanto basta per permetterle di lavorare senza essere immersa in acqua.

Corre alla postazione meteo, dove ha conferma che proprio quella notte vento e onda dovrebbero mollare un pò per poi rafforzare nuovamente il mattino successivo: all’alba dovrebbero esserci 25 nodi di vento, onde di “soli” due metri e mezzo (un autobus ad un piano solo) e luce sufficiente per lavorare. Così Alexia comunica allo staff di terra la sua decisione: “Lo faccio domani mattina, al lasco, con la barca in planata”.

Non sappiamo qual è stata la reazione a terra, rispetto a questa idea apparentemente folle.

Nè possiamo sapere come ha passato la notte Alexa, in attesa di quell’alba fatidica.

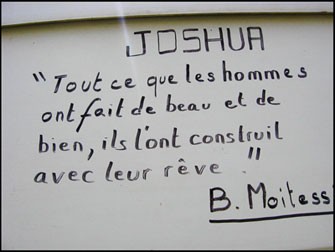

Sappiamo però che prima di partire aveva postato sul suo profilo una foto con un aforisma:

“La cosa bella della paura è che se le corri incontro, lei scappa via”

Viviamo in tempi in cui i social traboccano di frasi profonde, e inni al coraggio. La maggior parte dei “leoni da tastiera” dopo aver postato l’aforisma del giorno si alza dal divano e si trascina in ciabatte fino al frigorifero.

Alexia invece l’ha fatto veramente, ed è corsa incontro alla sua paura; anzi, ci si è letteralmente buttata dentro.

Sola, nel punto più disperso dell’oceano, con la barca che planava a quindici nodi, ha creato un’imbragatura di sicurezza e si è calata fuori dal bordo sopravvento; con l’acqua gelida che le intorpidiva le mani, la barca che rollava e le onde che la investivano congelandole gambe e piedi, Alexia ha affrontato la paura, ed è riuscita nell’impresa impossibile di sostituire “in corsa” l’idrogeneratore.

Non me ne vogliano la ballerina del circo e l’uomo nerboruto; non se la prendano i campioni dello sport con i muscoli lucidi e lo sguardo da duri.

Da oggi se penso all’eccellenza, a qualcuno talmente fuori scala da essere “troppo” in quello che fa, penso a lei.

Alexia Barrier, la donna che ha messo in fuga la paura.